Wirtschaftscockpit Zentralschweiz

Das Wirtschaftscockpit Zentralschweiz fasst die wichtigsten ökonomischen Kennzahlen der Wirtschaftsregion Zentralschweiz zusammen. Das Wirtschaftscockpit beinhaltet Konjunkturanalysen, die wichtigsten ökonomischen Kennzahlen sowie themenspezifische Spezialanalysen. Die Sammlung der Daten gibt Aufschluss über die Geschäftslage der Zentralschweizer Unternehmen, misst den ökonomischen Erfolg der Region und zeigt auf, was die Zentralschweizer Wirtschaft von anderen Regionen unterscheidet.

(jeweils Anfang Mai, August, November, Februar, Letzte Aktualisierung: Mai 2024)

Mit Daten der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF wird die Zentralschweizer Wirtschaft vierteljährlich auf Branchenebene analysiert. Einerseits analysieren wir die gegenwärtige Geschäftslage, andererseits prognostizieren wir mithilfe von Frühindikatoren die Entwicklungen der nächsten Monate.

(jeweils Anfang Juni und September, letzte Aktualisierung: Juni 2024)

Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ führt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsdachorganisation economiesuisse halbjährlich eine Konjunkturumfrage direkt bei den Mitgliedunternehmen durch. Im Vordergrund stehen die Sorgen der Zentralschweizer Unternehmen und die Einschätzung zu aktuellen Themen. Die aktuellsten Resultate der Umfrage im Mai 2024 zeigen dass Absatzschwierigkeiten im In- und Ausland leicht abgenommen haben.

(jeweils Anfang Januar, letzte Aktualisierung: Januar 2024)

Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ führt jeweils zu Beginn des Jahres Gespräche mit Ihren Vorstandsmitgliedern, den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der grössten Zentralschweizer Unternehmen. Dabei werden strukturierte Fragen zur Geschäftslage des vergangenen sowie zu den Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr diskutiert. Gezielte Fragen zu aktuellen Herausforderungen wie Aussenhandel, Fachkräftemangel, Lehrlingswesen sowie praktische Erfahrungen mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben es, allgemeine Problemfelder der Zentralschweizer Wirtschaft zu eruieren und Lösungsansätze zu bieten.

Arbeitslosenquote

In der Zentralschweiz ist eine chronisch tiefere Arbeitslosigkeit im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt zu beobachten. Die bereits sehr tiefe Arbeitslosenquote in der Region sank im Jahr 2022 nochmals von 1,5 Prozent auf 1,2 Prozent und damit prozentual fast gleich stark wie die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote im Kanton Zug kommt relativ nahe am schweizerischen Mittel zu liegen, diejenige im Kanton Luzern verläuft leicht tiefer. Insbesondere die Kantone Obwalden, Uri, Schwyz und Nidwalden weisen mit Werten zwischen 0,6 und 0,8 Prozent eine äusserst tiefe Arbeitslosenquote auf.

Lohnniveau

Der nominale monatliche Bruttomedianlohn im privaten Sektor in der Zentralschweiz bewegt sich seit 2010 praktisch gleich wie der gesamtschweizerische Durschnitt. Nur im Jahr 2016 lag er in der Zentralschweiz rund hundert Franken höher. Der Bruttomedianlohn wuchs in der Zenralschweiz wie auch auf gesamtschweizerischen Niveau zwischen 2010 und 2020 um 8,5 Prozent. Im Vergleich mit den Nachbarregionen liegt der Medianbruttolohn 2020 nur im Kanton Zürich höher. Im Kanton Tessin ist der Bruttomedianlohn rund 1200 Franken, im Espace Mittelland rund 200 Franken tiefer als in der Zentralschweiz.

Vollzeitäquivalente pro 1'000 Einwohner in der Zentralschweiz

Das Verhältnis der Anzahl Vollzeitäquivalente pro 1000 Einwohner im öffentlichen und privaten Sektor veränderte sich über den Zeitraum 2011 – 2021 in der Zentralschweiz nicht signifikant. Der private Sektor steigt über den gesamten Zeitraum leicht, während der öffentliche Sektor eine sinkende Tendenz aufweist. Im Jahr 2021 erreichte das Verhältnis sein Maximum, da das Arbeitsvolumen nach dem 1. Corona Jahr 2020 im öffentlichen Sektor wieder anstieg, während die Stundenanzahl des privaten Sektors im Vergleich zum Vorjahr verkleinert wurde.

Vollzeitäquivalente nach Unternehmensgrössen

Die Zentralschweizer Kantone weisen im Vergleich zum gesamtschweizerischen Durchschnitt ein höheres geleistetes Arbeitsvolumen in Mikrounternehmen, sprich Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern, auf. Besonders der Kanton Schwyz weist mit 33,71% einen hohen Anteil auf. Alle Zentralschweizer Kantone liegen unter dem Schweizweiten Durchschnitt von 34,88% der Vollzeitäquivalente in Grossunternehmen (>250 Beschäftigte). Luzern hat mit 31,49% den höchsten Wert und liegt wie auch Uri über dem Zentralschweizer Durchschnitt von 26,74%.

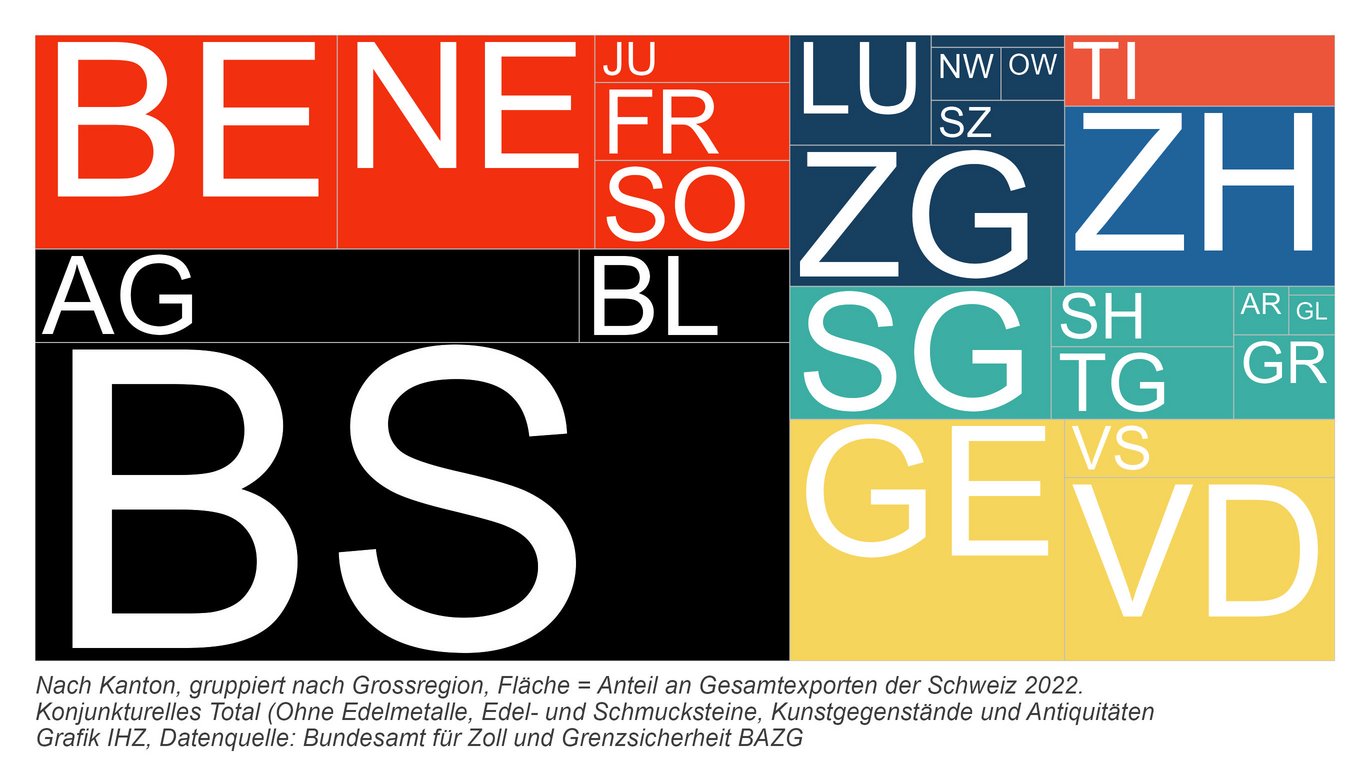

Exporte nach Kantone und Grossregion

Die Zentralschweiz trug 2022 mit einem Wert von rund 23 Milliarden Franken knapp 8,5 Prozent zu den Gesamtexporten der Schweiz bei. Verglichen mit dem Wertschöpfungsanteil der Region gemessen am Bruttoinlandprodukt von 9,5 Prozent im Jahr 2020 ist die Zentralschweiz leicht weniger exportorientiert als der Rest der Schweiz. Innerhalb der Zentralschweiz machen Exporte aus dem Kanton Zug mit 13 Milliarden Franken mehr als die Hälfte der regionalen Ausfuhren aus. Die Luzerner Wirtschaft trägt mit fünf Milliarden Franken knapp einen Fünftel bei und somit leicht mehr als die Kantone Schwyz (CHF 2 Mrd.), Nidwalden (CHF 1,1 Mrd.), Obwalden (CHF 1,1 Mrd.) und Uri (CHF 0,6 Mrd.) zusammen.

Exportwachstum nach Grossregionen

Der Gesamtwert der Exporte aus der Zentralschweiz ist zwischen 2016 und 2022 real um 25 Prozent gewachsen. Damit weist die Region ein leicht tieferes Wachstum als der schweizerische Durschnitt auf. Stark gewachsen sind insbesondere Ausfuhren aus der bereits exportstarken Region Nordwestschweiz. Das Tessin verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Rückgang der Exporte. Wachstumsmotoren in der Zentralschweiz waren insbesondere Schwyz (+37%) und Nidwalden (+34%). Aber auch Obwalden weist mit einem Plus von dreissig Prozent ein starkes Wachstum auf. Uri (+16%), Zug (+22%) und Luzern (+25%) bewegen sich leicht unterhalb des schweizerischen Mittels.

Zentralschweizer Exporte nach Zielregion

Europa ist der mit Abstand grösste Handelspartner der Zentralschweizer Wirtschaft. Bei rund 59 Prozent der Exporte liegt das Zielland in Europa. Diese Zahl ist höher verglichen mit dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 55 Prozent. In den Zentralschweizer Kantonen existieren aber grosse Unterschiede. Beispielsweise ist Uri äusserst europaorientiert. Neun von zehn im Ausland verdienten Franken stammen aus einem europäischen Land. Aber auch die Kantone Luzern (72%) und Obwalden (62%) sind überdurchschnittlich europaorientiert. Anteilsmässig den geringsten Absatz in Europa machen Nidwaldner Unternehmen mit 43 Prozent. Ausgeglichen wird dieser Wert mit einem hohen Anteil von Exporten in die Amerikas (44%) und nach Afrika und Ozeanien (5%). Hier spielen jedoch die wertmässig gewichtigen Exporte der Pilatus Flugzeugwerke eine entscheidende Rolle. Klar überdurchschnittlich sind aber auch die Exporte aus dem Kanton Schwyz nach Asien. Schwyzer Unternehmen exportierten 2022 anteilsmässig mit 43 Prozent mehr als doppelt so viel in den asiatischen Raum als der schweizerische Durchschnitt.

Zentralschweizer Importe nach Herkunftsregion

In die Zentralschweiz wurden 2022 Waren im Gesamtwert von 25,6 Milliarden Franken importiert. Damit importiert die Region etwas mehr als sie exportiert. Mit fast neun Prozent hat die Region folglich auch einen deutlich höheren Anteil am Gesamtwert der Importe der Schweiz. Die Zentralschweiz weist bei den Importen im gegensatz zu den Exporten ein unterdurchschnittliches Handelsvolumen mit Europa auf. Während Importe aus Europa schweizweit einen Anteil von 72 Prozent haben, liegt der Anteil in der Zentralschweiz bei 69 Prozent. Insbesondere Uri (85%) und Obwalden (83%) weisen eine hohe Europaorientierung auf. Importe aus Asien sind in der Zentralschweiz ebenfalls weniger gefragt. Asiatische Importe machen schweizweit einen Anteil von 19 Prozent aus. In der Zentralschweiz liegt der Anteil mit 15 Prozent signifikant tiefer. Hingegen führen hauptsächlich Importe nach Nidwalden und Zug dazu, dass die Anteile von Importen aus den Amerikas in die Zentralschweiz rund 1,5-Mal höher (12% ggü. 8%) und Importe aus Afrika udn Ozeanien viermal Mal höher (4% ggü. 1%) ausfallen.

Importquote

Die Grafik zeigt die Importe im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in den Zentralschweizer Kantonen, sowie die Durchschnitte der Zentralschweiz und der gesamten Schweiz im Jahr 2020.

Der Kanton Zug weist mit 61,21 Prozent das grösste Verhältnis der Importe zum BIP auf und liegt somit, genau wie Nidwalden, über dem Schweizer Durchschnitt von 26,02 Prozent.

Der Zentralschweizer Durschnitt liegt 6 Prozentpunkte über dem Schweizer Durchschnitt. Die Kantone Uri, Schwyz, Obwalden und Luzern liegen unter den beiden Durchschnitten. Mit 16,46 weist der Kanton Schwyz das tiefste Verhältnis auf.

Exportquote

Abgebildet werden die Exporte im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in den Zentralschweizer Kantonen, sowie die Durchschnitte der Zentralschweiz und der gesamten Schweiz im Jahr 2020. Als internationaler Handels- und Finanzplatz zeigt Zug mit 56,95 Prozent die höchste Exportquote auf. Ebenfalls über dem gesamtschweizerischen Durschnitt liegt der Kanton Obwalden mit 36,31 Prozent. Hier spielt der Tourismus eine tragende Rolle.

Der Zentralschweizer Durschnitt liegt knapp 3 Prozentpunkte unter dem gesamtschweizerischen Durschnitt. Nidwalden, Uri, Schwyz und Luzern liegen unter beiden Durschnitten, wobei der Kanton Lu-zern mit einer Exportquote von 13,5 Prozent den kleinsten Wert aufzeigt.

Aussenhandelsquote

Im Vergleich zur Wirtschaftsleistung handelt die Zentralschweiz von allen Regionen am zweitmeisten mit dem Ausland. Der Aussenhandelsanteil, also der Anteil von Importen plus Exporte, am Bruttoinlandprodukt beträgt 62 Prozent. Die Region Nordwestschweiz mit der pharmazeutisch und chemisch geprägten Exportregion Basel schwingt mit 137 Prozent obenauf. Hinter der Zentralschweiz liegen die Regionen Tessin, Espace Mittelland und Ostschweiz mit Aussenhandelsquoten von fünfzig Prozent und tiefer.

Bildungsausgaben

In der Zentralschweiz liegen die Bildungsausgaben pro erwachsene Person im Kanton Zug mit fast 4500 Franken deutlich höher als im Rest der Region. Diese Zahl ist im Zeitraum von 2011 bis 2020 im Vergleich mit den anderen Kantonen auch am stärksten Angestiegen (+5,0%). Etwas schwächer gewachsen sind die Bildungsausgaben pro Kopf in den Kantonen Luzern (+2,2%) und Schwyz (+1,8 %). Einen leichten Rückgang verzeichnete der Kanton Uri (-1,5%), einen starken Rückgang die Kantone Obwalden (-5,8%) und Nidwalden (-7,0%). In Prozent der Gesamtausgaben des Kantons gibt Uri am wenigsten aus (20,7%). Im Kanton Luzern ist der Anteil mit 30,7 Prozent am höchsten.

Anteil Lernende in beruflicher Grundbildung

Berufslehren sind in der Zentralschweiz eine beliebte Grundausbildung. In keinem Kanton der Schweiz ist der Anteil der Personen in der beruflichen Grundbildung an der gesamten Anzahl der Lernenden in der Sekundarstufe II so gross wie im Kanton Uri. Dort absolvierten im Schuljahr 2021/2022 78 Prozent eine Lehre. Der schweizerische Durchschnitt beträgt 59 Prozent. Auf das Podest schafft es auch der Kanton Obwalden an dritter Stelle mit 74 Prozent. Der einzige Zentralschweizer Kanton mit einem Anteil, der unter dem schweizweiten Durchschnitt liegt, ist der Kanton Zug mit 54 Prozent.

Anteil Lernende in allgemeinbildender Ausbildung

Im interkantonalen Vergleich ist der Anteil der Gymnasiastinnen und Fachtmittelschüler an allen Personen in der Sekundarstufe II in der Zentralschweiz sehr tief. Ausser im Kanton Zug (33%) liegt die Quote deutlich unter dem schweizweiten Durchschnitt von 29 Prozent. Der Tiefste der Wert der Schweiz weist der Kanton Uri auf. 14 Prozent der Jugendlichen in der Sekundarstufe II sind dort in einer allgemeinbildender Ausbildung.

Gymnasiale Maturitätsquote

Ausser im Kanton Zug liegt die gymnasiale Maturitätsquote in der Zentralschweiz deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt. Während diese Quote schweizweit zwischen 2015 und 2020 von 20,8 Prozent auf über 22 Prozent stieg, fiel sie im Kanton Luzern gar von 19,5 Prozent auf 18,2 Prozent und im Kanton Uri von 14,5 Prozent auf 13,5 Prozent. Uri weist damit knapp vor Glarus (12,2 %) den schweizweit zweittiefsten Wert auf. Die gymnasiale Maturitätsquote stieg im Kanton Nidwalden zwischen 2015 und 2019 fast zwanzig Prozent, sank im Jahr 2020 aber wieder um zehn Prozent. Im Kanton Obwalden verzeichnet die Maturitätsquote insbesondere seit 2017 ein stetiges Wachstum.

Berufsmaturitätsquote

Die Berufsmaturitätsquote liegt allgemein tiefer als die gymnasiale Maturitätsquote. Mit einem Wachstum von über fünf Prozent ist die Quote seit 2015 gesamtschweizerisch jedoch in etwa gleich stark gestiegen wie die gymnasiale Maturitätsquote. Wie bei der gymnasialen Maturiätsquote weist der Kanton Zug auch beider Berufsmaturitätsquote den mit Abstand höchsten Wert auf. Zwischen 2015 und 2020 verzeichnete der Kanton Zug mit 21 Prozent zudem das höchste Wachstum der Quote auf. Nur knapp unterhalb des gesamtschweizerischen Durchschnitts von 16,2 Prozent liegen die Berufsmaturitätsquoten von Nidwalden (15,5%) und Obwalden (15,2%). Dahinter folgt der Kanton Luzern mit 13,9 Prozent sowie die Kantone Schwyz und Uri, die zwischen 2015 und 2020 ein negatives Wachstum der Quote verzeichneten.

Zentralschweizer Wirtschaft nach Sektoren

Die Zentralschweiz weist einen deutlich höheren Anteil an Firmen im zweiten Sektor auf als der schweizerische Durschnitt. Das heisst, dass in dieser Region viel mehr Firmen in der Industrie, dem produzierenden Gewerbe sowie im Hoch- und Tiefbau angesiedelt sind. In der Zentralschweiz ist dieser Sektor 2,5 Prozentpunkte oder signifikante zwölf Prozent höher als auf Bundesebene. Beachtlich ist dieser Anteil insbesondere im Kanton Obwalden, wo jede dritte Person in einem Betrieb im sekundären Sektor arbeitet. Auch der Anteil des primären Sektors, also der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei, ist im Kanton Obwalden mehr als doppelt so hoch wie im Rest der Schweiz. Im Kanton Uri liegt dieser Anteil mit 7,4 Prozent der Arbeitsstellen noch etwas höher. Nur im Kanton Zug ist der Anteil im Dienstleistungssektor (tertiärer Sektor) höher als auf nationaler Ebene.

Beschäftigungsanteil der Sektoren über die Zeit

Im Jahr 2011 arbeiteten in der Zentralschweiz von tausend Personen 55 im primären Sektor, 245 im sekundären Sektor und 700 im tertiären Sektor. Bis im Jahr 2020 ist die beobachtete Veränderung der Beschäftigungsanteile relativ klein. In den neun Jahren haben aus der hypothetischen Gruppe der hundert durchschnittlichen Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer zehn Personen von der Landwirtschaft und 16 Personen aus dem Industriesektor in den Dienstleistungssektor gewechselt. Die Beschäftgung im primären Sektor ist damit in der Zeitspanne um 18 Prozent gefallen, im sekundären Sektor um sieben Prozent.

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsabschnitten

Die Grafik zeigt die Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsabschnitten in den Zentralschweizer Kantonen auf, sowie die Durchschnitte in der Zentralschweiz und der Schweiz im Jahr 2021. Der Kanton Zug weist einen vergleichsweisen sehr hohen Anteil in „Handel, Verkehr/Lagerei, Gastgewerbe, Information/Kommunikation“ auf, hat dafür aber einen kleineren Anteil in „Bergbau, Herstellung von Waren, Baugewerbe“ als die übrigen Kantone und liegt somit als einziger Kanton unter dem Schweizer Durchschnitt.

Der Kanton Obwalden hat den vergleichsweise grössten Anteil im Wirtschaftsabschnitt „Land-/Forstwirtschaft, Fischerei“.

Im Wirtschaftsabschnitt „Finanz-/ Versicherungsdienstleistungen“ liegen alle Zentralschweizer Kantone unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 9.3.

Bruttowertschöpfung Bergbau, Herstellung von Waren und Baugewerbe

Die Grafik zeigt die prozentualen Werte der Bruttowertschöpfung von Bergbau, Herstellung von Waren und Baugewebe in den Kantonen der Zentralschweiz auf. Zug liegt seit 2009 konstant unter 25% und weist somit den tiefsten Wert auf. Im Jahr 2020 fällt der prozentuale Wert der Bruttowertschöpfung sogar kurzfristig unter 20%. Ansonsten sind die Werte der Kantone relativ stabil. Nur der Kanton Nidwalden weist relativ starke Schwankungen auf und überholt im Jahr 2015 sogar leicht den Kanton Obwalden, welcher in allen anderen Jahren die höchste prozentuale Bruttowertschöpfung aufweist. Jedoch ist der Kanton Obwalden der einzige Kanton, in welchem der prozentuale Wert 2021 im Vergleich zum Vorjahr abnahm.

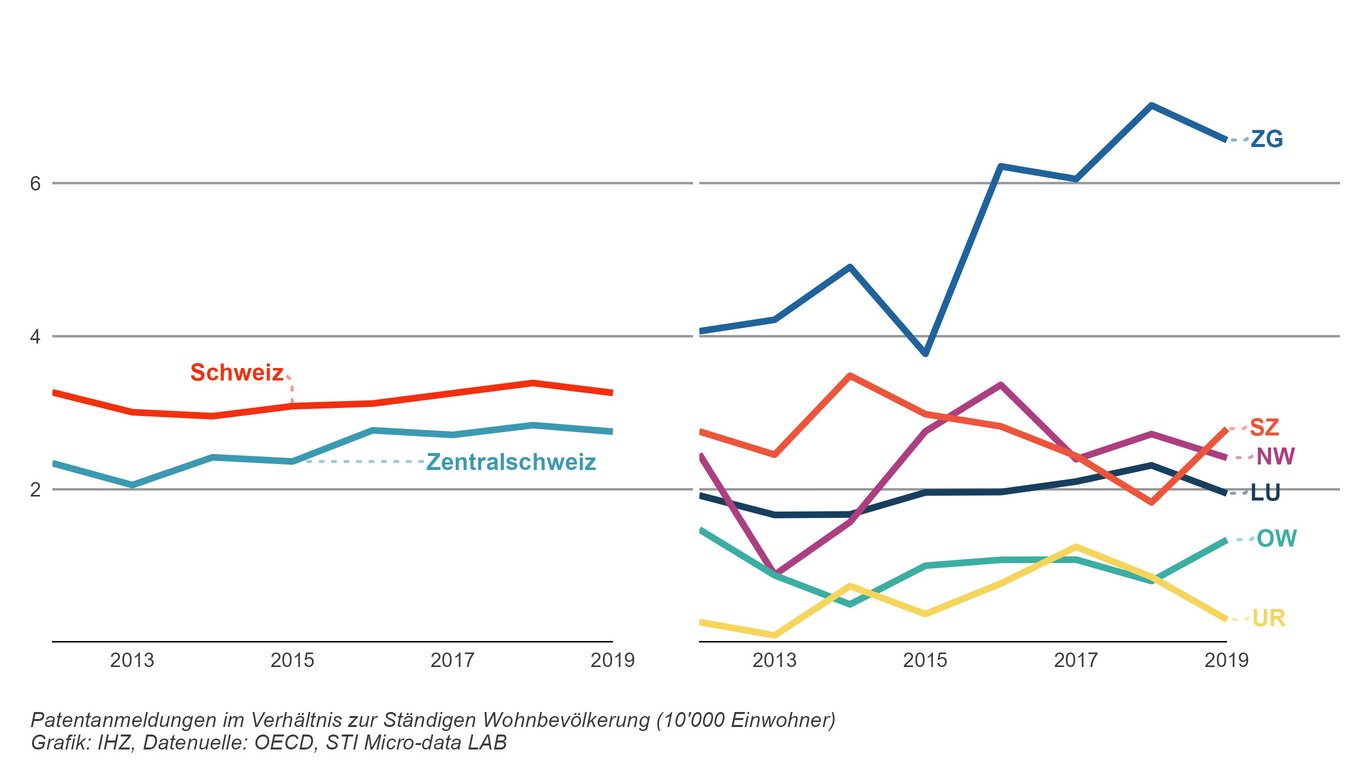

Patentanmeldungen

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl melden Zentralschweizer Unternehmen leicht weniger Patente an als der schweizweite Durchschnitt. Das Verhältnis ist in der Zentralschweiz zwischen 2011 und 2019 mit 22 Prozent signifikant stärker angestiegen als der gesamtschweizerischen Durchschnitt mit drei Prozent. Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz 3,3 Patente pro 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern angemeldet, in der Zentralschweiz betrug die Zahl 2,8. Haupttreiber war der Kanton Zug. Das bereits 2011 überdurchschnittliche Verhältnis konnte bis 2019 fast verdoppelt werden und beträgt mittlerweile 6,6. Aber auch die Kantone Nidwalden (+17%) und Luzern (+6%) konnten zum Wachstum beitragen. Bei der Interpretation der Daten ist jedoch Vorsicht geboten. Bei Unternehmen mit Standorten in verschiedenen Kantonen und Ländern hat der Ort der Patentanmeldung teilweise lediglich steuertechnische Gründe. Es heisst nicht zwingend, dass die Innovaiton in jeweiligen Kanton stattgefunden hat oder erarbeitet wurde.

Migration nach Einwanderungsgrund Zentralschweiz

Im Jahr 2022 liessen sich 13'851 Personen ohne Schweizer Pass aus dem Ausland in der Zentralschweiz nieder. Zwei Drittel davon wanderten aus einem EU/EFTA-Land ein und machten somit von der Personenfreizügigkeit gebrauch. Von diesen 9'378 Personen kamen 73 Prozent direkt in den Arbeitsmarkt. 218 Personen liessen sich in diesem Zeitraum für eine Aus- oder Weiterbildung nieder, 351, meist vermögende, Personen haben eine Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstätigkeit erhalten. Rund zwanzig Prozent der Personen aus dem EU/EFTA-Raum erhielten die Aufenthaltsgenemigung aufgrund des Familiennachzugs. Bei Drittstaaten ist der Anteil des Einwanderungsgrundes Familiennachzug mit 42 Prozent deutlich höher. Rund elf Prozent der Einwanderung aus Drittstaaten erfolgt über die kontingentierte Erwerbstätigkeit.

Nettozuwanderung Zentralschweiz

Im Jahr 2022 hat die ständige ausländische Wohnbevölkerung um 5'410 Personen zugenommen. Zur ständigen ausländischen Wohnbevölkerung zählen Personen mit Aufenthaltsbewilligung B, Niederlassungsbewilligung C oder einer Kurzaufenhaltsbewilligung L, die mindestens ein Jahr gültig ist. Die Binnenwanderung innerhalb der Schweiz ist bei dieser Zahl nicht eingerechnet. Effektiv wanderten 11'248 Personen neu in die Zentralschweiz ein und 6'149 zuvor in der Zentralschweiz wohnhafte ausländische Personen wanderten aus der Schweiz aus. Der effektive Wanderungssaldo betrug im Jahr 2022 somit 5'099 Personen.

Zu- und Abnahme der ständigen ausländischen Bevölkerung

Die stärkste Absolute Zunahme der ständigen ausländischen Bevölkerung verzeichnete im Jahr 2022 der Kanton Luzern mit 3302 Personen. Im gleichen Zeitraum hat die Bevölkerung mit Aufenthalts- und Niederlassungsbewillungen C, B und L (mindestens 1 Jahr Aufenthalt) im Kanton Uri um 201 Personen zugenommen. Im Kanton Nidwalden ist die Nettozunahme der ständigen Ausländischen Bevölkerung mit 1,14 Prozent im Vergleich zur totalen ständigen Wohnbevölkerung des Kantons im selben Jahr am grössten. Deutlich tiefer ist dieser Anteil im Kanton Schwyz mit 0,47 Prozent und im Kanton Uri mit 0,53 Prozent. Obwalden, Luzern und Zug liegen mit 0,74 Prozent, 0,78 Prozent und 0,82 Prozent im Mittelfeld.

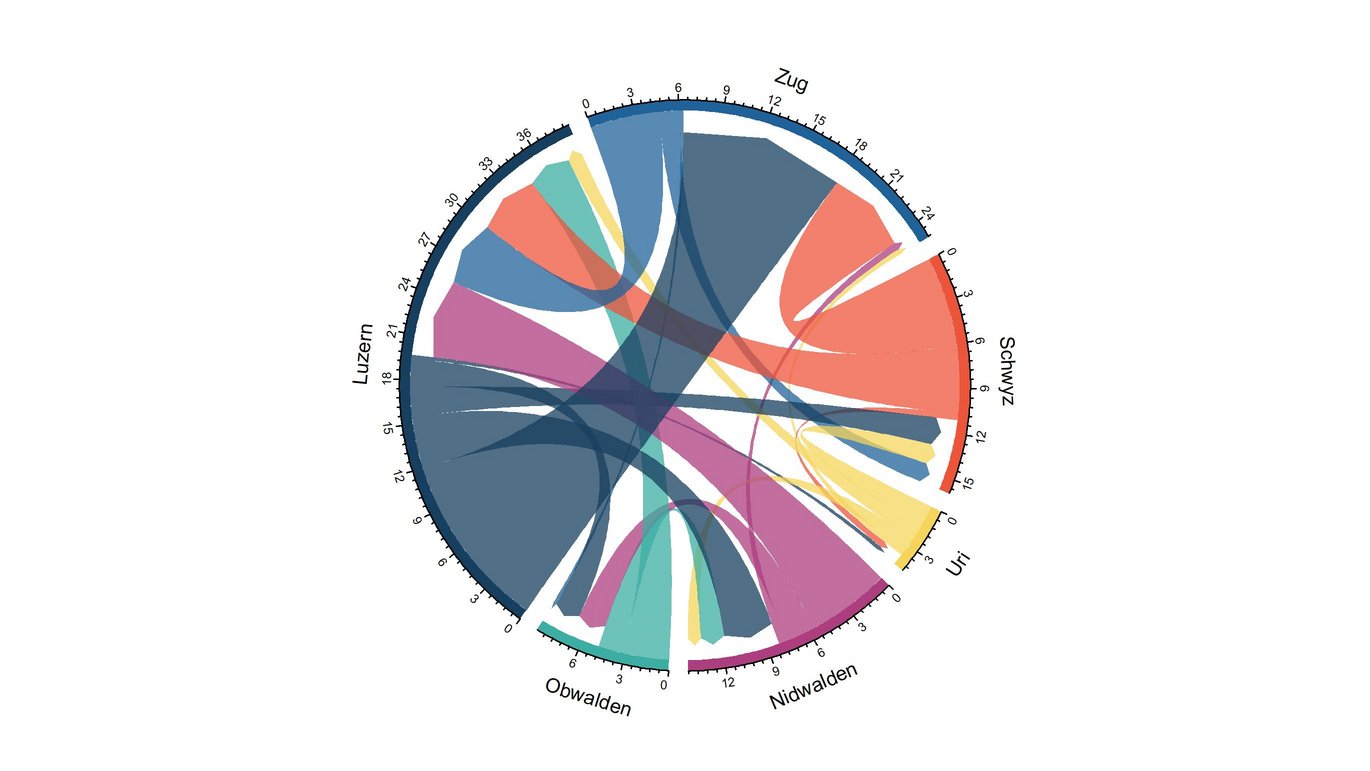

Pendlermobilität innerhalb der Zentralschweiz

Im Jahr 2019 war der Pendlerstrom von Luzern nach Zug mit fast 12'000 Personen der Grösste innerhalb der Zentralschweiz. Aber auch gegenüber den anderen Kantonen stellt der Kanton Luzern ein Drehkreuz dar. Rund 8000 Personen sind im Kanton Luzern wohnhaft, pendeln aber in die Kantone Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz zur Arbeit. Andersherum machen Nidwaldner von den übrigen Zentralschweizer Kantonen die grösste Gruppe an Arbeitnehmenden in Luzern aus. Rund 5600 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner arbeiten im nordwestlich gelegenen Nachbarkanton. Aus Zug legen rund 1000 Personen weniger täglich die Strecke nach Luzern hinter sich. Der grösste Unterschied zwischen Zu- und Wegpendelnde weist der Kanton Zug auf. Täglich kommen mit fast 19'000 Arbeitnehmenden signifikant mehr Personen aus den anderen Kantonen der Zentralschweiz nach Zug als umgekehrt (6300). Aus dem Kanton Schwyz pendeln mehr als doppelt so viele Personen zur Arbeit in die anderen Kantone der Region als umgekehrt. Die meisten Arbeitnehmenden arbeiten dabei in Zug (6000) und Luzern (4700). Im Kanton Uri ist dieses Muster noch drastischer. Rund fünf Mal mehr Urnerinnen und Urner verlassen den Kanton für die Arbeit als Ausserkantonale zur Arbeit nach Uri fahren. Mit der Distanz nimmt logischerweise auch die Bereitschaft in den anderen Kanton zu pendeln ab. Nur gerade 230 Personen pendeln von Zug nach Obwalden, von Zug nach Nidwalden sind keine Pendler erfasst. Auch von Luzern nach Uri pendeln nur gerade 280 Personen aber immerhin 1080 in die gegenseitige Richtung.

Pendlersaldo Kantone

In der Zentralschweiz weist lediglich Zug einen positiven Arbeitspendlersaldo auf. 2021 pendelten deutlich mehr Personen für die Arbeit aus anderen Kantonen in den Kanton Zug als umgekehrt. Der Unterschied beträgt fast 18'000 Personen. Den höchsten negativen Saldo weist der Kanton Schwyz auf. Der Unterschied zwischen Schwyzerinnen und Schwyzern, die in einem anderen Kanton Arbeiten und Ausserkantonale, die im Kanton Schwyz arbeiten, betrug im Jahr 2021 12'000 Personen. Der Pendlersaldo veränderte sich in den meisten Zentralschweizer Kantonen zwischen 2012 und 2021 nur wenig. Lediglich im Kanton Luzern nahm der negative Pendlersaldo zwischen 2020 und 2021 von -4400 auf -1500 stark ab, nachdem er sich in den zehn Jahren zuvor stets zwischen -4000 und -7000 bewegte. Ob es sich dabei um eine Trendwende oder nur um einen (allenfalls coronabedingten) Zufall handelt, werden die Zahlen in den nächsten Jahren zeigen.

Pendlersaldo Zentralschweiz

Der Pendlersaldo der Region Zentralschweiz hat seit 2010 stark zugenommen. Das bedeutet, dass im Verhältnis zu den Wegpendelnden immer mehr Personen aus anderen Regionen für die Arbeit in die Zentralschweiz kommen. Im Jahr 2010 betrug die Differenz zwischen Zentralschweizer Personen, die in einer anderen Region arbeiten und Personen aus anderen Regionen, die in der Zentralschweiz arbeiten rund -10'800, im Jahr 2021 lediglich -1300. Insbesondere seit 2016 ist ein deutlicher Erhöhung des Saldos feststellbar. Der Pendlersaldo, der lediglich das Pendeln für Ausbildungszwecke erfasst, ist über den gleichen Zeitraum relativ konstant geblieben.

Minimale und maximale Gesamtsteuerbelastung für natürliche Personen

Die Grafik zeigt die Gesamtsteuerbelastung für eine Referenzperson mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 80‘000 in den Zentralschweizer Gemeinden. Für jeden Kanton sind die jeweiligen Gemeinden mit den höchsten und tiefsten Werten hervorgehoben. Im Kanton Luzern bezahlt die Referenzperson durchschnittlich am meisten Steuern. So weist mit Luthern mit 15,33 Prozent auch eine Luzerner Gemeinde den höchsten Steuersatz auf. Durchschnittlich am wenigsten Steuern zahlt die Referenzperson im Kanton Zug. In Baar erhält die Referenzperson nicht nur die tiefste Steuerrechnung im Kanton Zug, sondern auch in der ganzen Zentralschweiz. Der höchste Steuersatz im Kanton Zug (5,06 Prozent in den Gemeinden Menzingen und Neuheim) liegt dabei tiefer als in allen Gemeinden der übrigen Zentralschweizer Kantone. Die nächstkleinste Steuerbelastung wird in der Gemeinde Wollerau im Kanton Schwyz erhoben, und liegt bei 5,48 Prozent.

Minimale und maximale Gesamtsteuerbelastung für juristische Personen

Die Karte zeigt die Gesamtsteuerbelastung für ein Referenzunternehmen in der Zentralschweiz. Die Verteilung der minimalen und maximalen Werte unterscheidet sich hierbei zu den Steuerbelastungen für natürliche Personen. Der niedrigste Wert liegt mit 11,75 Prozent in Wollerau im Kanton Schwyz. Ebenfalls niedrige Werte weist der Kanton Nidwalden auf, wo in allen Gemeinden ein einheitlicher Satz von 12,04 Prozent angewendet wird. Die höchste Steuerbelastung in der Zentralschweiz beträgt 15,60 Prozent und liegt in der Gemeinde Unterschächen im Kanton Uri. Die Höhe der Steuerbelastungen im Kanton Uri weist eine grosse Streuung auf. Der niedrigste Wert des Kantons liegt mit 12,61 Prozent in der Gemeinde Seedorf.

Neugründungen

Die Anzahl Neugründungen der Unternehmen mit Hauptsitz in der Zentralschweiz schwankte zwischen 2013 und 2020 jährlich zwischen 4‘300 und 5‘100 in absoluten Zahlen. Im Rekordjahr 2019 verzeichnete der Kanton Luzern die höchste Zahl mit 1‘811 Neugründungen, dicht gefolgt vom Kanton Zug mit 1‘635. Im folgenden Corona Jahr 2020 war wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die geringste Anzahl an Neugründungen wurde im Jahr 2013 mit 4‘328 verzeichnet.

Konkurse

Die Anzahl Konkurseröffnungen in absoluten Zahlen hat in der Zentralschweiz zwischen 2011 und 2019 um einen viertel zugenommen. Jährlich enspricht das einer durchschnittlichen Zuwachsrate von knapp drei Prozent. Insbesondere in den zweiten und dritten Coronajahren 2021 und 2022 verzeichnete die Zentralschweiz signifikant höhere Konkursraten von neun respektive zehn Prozent. Die Anzahl Konkurse lag in der Zentralschweiz im Jahr 2022 rund 45 Prozent über dem Wert im Jahr 2011. Über den gesamten Zeitraum zwischen 2011 und 2022 weist der Kanton Luzern mit einem Wachstum von 96 Prozent die höchste Veränderung auf. Im Kanton Zug ist nur ein sehr leichtes Wachstum von 1,1 Prozent zu beobachten. Obwalden verzeichnete gar eine negatives Wachstum von -50 Prozent.

Konkurse im Verhältnis zum Unternehmensbestand

Im letzten verfügbaren Jahr der Statistik zum Unternehmensbestand 2020 lag der Anteil an Konkurseröffnungen im Verhältnis zum Unternehmensbestand in der Zentralschweiz bei 1,4 Prozent. Im Kanton Luzern lag der wert mit 1,6 Prozent über dem Zentralschweizer Durchschnitt, in allen anderen Kantonen darunter. Den tiefsten Anteil weist der Kanton Uri auf, wo nur 66 von 10'000 Firmen Konkurs anmelden mussten. Alle Zentralschweizer Kantone liegen deutlich unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 2,1 Prozent.

Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner

Das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in der Zentralschweiz näherte sich seit 2008 immer mehr dem schweizweiten Durchschnitt an. Im Jahr 2021 konnte der Schweizer Durchschnitt erstmals übertroffen werden. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf das starke Wachstum im Kanton Zug zurückzuführen. Alle anderen Kantone der Zentralschweiz weisen ein unterdurchschnittliches BIP pro Einwohner auf. Das BIP pro Einwohner des Kanton Zugs ist seit 2008 um 40‘000 CHF gestiegen ist. In den übrigen Zentralschweizer Kantonen verhält sich das BIP relativ stabil, bis auf einen kleinen Ausreiser im Kanton Nidwalden im Jahr 2015. Das kleinste BIP pro Einwohner hat der Kanton Uri.

Anteil am Bruttoinlandprodukt

Gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) weist die Zentralschweiz einen Anteil von 9,6 Prozent an der gesamtschweizerischen Wirtschaftsleistung auf. Zwischen 2011 und 2021 ist das Zentralschweizer BIP im Vergleich zu allen anderen Regionen am stärksten gewachsen. Das Wachstum der Zentralschweizer Wirtschaft betrug in diesen zehn Jahren zu laufenden Preisen 24 Prozent, während die Schweizer Volkswirtschaft durchschnittlich um 17 Prozent wuchs. Auf dem zweiten Platz liegt die Genferseeregion mit einem Wachstum von knapp zwanzig Prozent. Innerhalb der der Zentralschweiz erwirtschaftet der Kanton Luzern mit 30 Milliarden Franken das höchste BIP und damit mehr als vierzig Prozent der Innerschweizer Wirtschaftsleistung. Das höchste Wirtschaftswachstum in der Region über die letzten zehn Jahren weist mit 28 Prozent der Kanton Zug auf.

Arbeitsproduktivität

Die Arbeitsproduktivität ist eine weitere Messgrösse, um die Wirtschaftsleistung einer Region zu messen. Dabei wird das BIP durch die tatsächlich gearbeiteten Stunden geteilt. Im Jahr 2021 wurden in der Zentralschweiz pro Arbeitsstunde durchschnittlich 93 Franken erwirtschaftet. Damit liegt die Region leicht unter dem Schweizer Durchschnitt von 95 Franken. Der höchste Wert aller Grossregionen weist die Nordwestschweiz mit 103 Franken auf. Die Zentralschweiz verzeichnete in der Zeitspanne zwischen 2011 und 2021 nicht nur das höchste BIP-Wachstum, sondern auch die höchste Zunahme der geleisteten Arbeitsstunden. Deshalb bewegt sich das Arbeitsproduktivitätswachstum der Zentralschweiz im gleichen Zeitraum mit 13 Prozent lediglich im Mittelfeld der Grossregionen. Auf nationaler Ebene wuchs die Arbeitsproduktivität um elf Prozent. Das stärkste Wachstum verzeichnete die Region Ostschweiz mit 18 Prozent.

(jährlich, letzte Version 2023)

Der Finanzmonitor ist eine gemeinsame Initiative der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ und des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ and der Hochschule Luzern - Wirtschaft. Unterstützt wird die Initiative durch die Luzerner Kantonalbank und die Zuger Wirtschaftskammer. Ziel der zum Jahreswechsel 2021/ 2022 erstmals durchgeführten wiederkehrenden Untersuchung

ist es, ein Stimmungsbild der Unternehmen in den Zentralschweizer Kantonen (Luzern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Zug und Schwyz) zu zeichnen. Ansprechpartner der Umfrage in den Unternehmen ist die/der Chief Financial Officer (CFO) bzw. Finanzverantwortliche.

(jährlich, letzte Version 2023)

Mit dem Fachkräftemangel-Index präsentiert die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit Zürich AWA eine berufsgruppenspezifische Analyse des Fachkräftemangels in der Zentralschweiz. Es handelt sich um eine längerfristige Bestandesaufnahme der Fachkräftemangelproblematik in der Region über die vorhergehenden vier Jahre. Ärzte und Ärztinnen führen die Rangliste 2023 wie im vorherigen Jahr an. Installateuren und Mechanikerinnen für Elektronik und Kommunikationstechnik folgen auf Platz zwei.